ブログ内検索

最近の投稿

- お知らせ 2016年11月11日

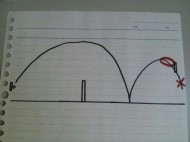

- 祝!全日本ジュニアテニス選手権18才以下男子ダブルス優勝 2016年8月17日

- 快挙 2016年8月15日

- 新門司カップ第28回女子シングルストーナメント結果 2016年8月9日

- 新門司カップ第28回女子シングルス結果!!・・・・は後回しで祝!日本一 2016年8月8日

- 祝! 春夏連覇 2016年8月5日

- おねだりブログ バースデイ編 2016年7月29日

- 新門司カップ第30回男子シングルステニストーナメント結果 2016年7月24日

- おねだりブログ 2016年7月24日

- おねだりブログ 2016年7月15日

アーカイブ

- 2016年11月

- 2016年8月

- 2016年7月

- 2016年6月

- 2016年5月

- 2016年4月

- 2016年3月

- 2016年2月

- 2016年1月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年9月

- 2015年8月

- 2015年7月

- 2015年6月

- 2015年5月

- 2015年4月

- 2015年3月

- 2015年2月

- 2015年1月

- 2014年12月

- 2014年11月

- 2014年10月

- 2014年9月

- 2014年8月

- 2014年7月

- 2014年6月

- 2014年5月

- 2014年4月

- 2014年3月

- 2014年2月

- 2014年1月

- 2013年12月

- 2013年11月

- 2013年10月

- 2013年9月

- 2013年8月

- 2013年7月

- 2013年6月

- 2013年5月

- 2013年4月